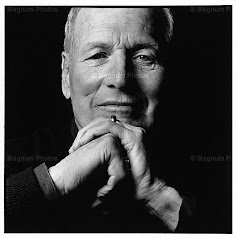

Un director justo en un mundo injusto

Hizo casi de todo, y lo hizo siempre más que bien. Sin embargo, la Academia nunca le dio un Oscar a una película de este gran realizador neoyorquino; sólo le otorgó una estatuilla honoraria, que merecía largamente. Desde sus films más famosos, ya clásicos, como Doce hombres en pugna, Sérpico, Tarde de perros o Network, hasta auténticas joyas para redescubrir como su obra maestra del género apocalíptico Límite de seguridad o Hasta los dioses se equivocan, que explora el tema de la tortura policial, el vasto y rico cine de Sidney Lumet no se acaba con su muerte, que seguramente hará crecer el mito de este hombre tan brillante como injustamente poco reconocido.

Por Alfredo Garcia

Sidney Lumet hacía películas sobre las injusticias del mundo. Basta señalar obras maestras como Doce hombres en pugna, Sérpico, Tarde de perros, Network: poder que mata, para tener rápidamente una idea de la importancia de la obra de este realizador que se sentía más cómodo en las calles de Nueva York que en el patio de atrás de algún estudio hollywoodense.

Pero a pesar de haber sido nominado al Oscar al mejor director cinco veces, por Doce hombres en pugna (una de las mejores óperas primas de la historia del cine), Network, Príncipe de la ciudad, Tarde de perros y Será justicia (The Verdict), Lumet no recibió jamás un Oscar por una de sus películas, lo que habla pestes del medio en el que se desenvolvió. Sí en cambio recibió un Oscar honorario en el 2005, y cuando le preguntaron qué opinaba de recibir un Oscar así, dijo más o menos algo tipo: “¡A esta altura ya quería recibir un Oscar a como dé lugar!”.

Doce hombres en pugna (1957)

Doce hombres en pugna (1957)Lumet, que murió el pasado 9 de abril, había nacido en Filadelfia el 25 de junio de 1924. Sus padres, Baruch Lumet y Eugenia Wermus, eran intérpretes en el teatro idish, y luego, cuando Sidney tenía unos pocos años, su padre movió a toda la familia a Nueva York para unirse al Yiddish Art Theater, lo que determinó que ya a los cuatro añitos Lumet apareciera normalmente sobre un escenario. De hecho, su debut oficial como actor de teatro fue a los nueve años en Broadway, en una puesta de Dead End. Su carrera actoral en teatro siguió hasta 1940, donde incluso llegó a interpretar al Jesús adolescente de Journey to Jerusalem; pero pronto la guerra terminó con esta vocación inicial, ya que el joven Sidney fue a parar al Lejano Oriente como operador de radares.

Como actor Lumet incluso había llegado a debutar en cine en una semiolvidada película de 1939 con Silvia Sidney, One Third of a Nation, en la que su padre tenía un pequeño papel de reparto. Para un hombre con tanta experiencia actoral, llama la atención la escasa participación como intérprete que tuvo en cualquier película, ni siquiera intentando hacer cameos en las propias. Una rara aparición actoral se la dio Jonathan Demme en el 2004, en el papel de un senador en la remake de El embajador del miedo.

Lo cierto es que una vez vuelto del frente del Pacífico, Lumet empezó a dirigir teatro, básicamente off Broadway y piezas de relleno para el verano. Pero Lumet es uno de los nombres principales de lo que se llamó la generación de la televisión, y justamente su punto de partida como realizador antes de llegar al cine fue en la TV, contratado por la CBS para programas y series como Fotógrafo del crimen, Danger, You Are There (una rara serie de carácter histórico), Studio One, Playhouse 90 y el por entonces muy famoso Kraft Television Theatre. Esto fue un punto de inflexión en la carrera del joven director, que pronto estaba de regreso al teatro nada menos que con una puesta del Calígula de Camus. Y el Hombre y Superhombre de George Bernard Shaw. Uniendo ambos mundos, pronto consiguió llevar a Eugene O’Neill a la pantalla chica con un aparentemente soberbio The Iceman Comeths, protagonizado por Jason Robards. A esta altura, Sidney Lumet estaba listo para el celuloide, y así llegamos a la que es, vale insistir, una de las mejores óperas primas de la historia del cine: 12 Angry Men, conocida entre nosotros como Doce hombres en pugna.

Tarde de perros (1975)

Tarde de perros (1975)“Mientras que el objetivo de toda película es entretener, el tipo de film en el que yo creo es una clase de film que va un paso más allá. Es un tipo de film que lleva al espectador a examinar alguna faceta de su propia conciencia. La idea es que estimule y deje fluir al máximo los jugos cerebrales”, escribió alguna vez Lumet.

Los jugos cerebrales fluyen como locos cuando el espectador se enfrenta con una obra maestra como 12 Angry Men. La película ha sido citada como inspiración vocacional para un montón de gente importante, incluyendo a la jueza Sonia Sotomayor, de la Corte Suprema de los Estados Unidos. El argumento es simple y formidable: un adolescente portorriqueño está a punto de enfrentar la pena de muerte por el homicidio de su padre, y apenas falta la decisión de un jurado compuesto por once miembros que lo creen culpable sin detenerse mucho a analizar el asunto, y uno solo que no se atreve a disponer de la vida de su prójimo sin tomarse al menos algún trabajo y análisis. Lee J. Cobb es el padre irascible y vengativo que sublima sus problemas personales agarrándoselas con el acusado. Es un personaje totalmente creíble, y su redención por eso es mayúscula y es el clímax de la película, mientras que el personaje de Henry Fonda, el único jurado que no cree que la culpabilidad del reo esté probada más allá de la duda razonable, es una especie de ser sobrenatural, un ángel caído del cielo para demorar horas y horas esa decisión del jurado hasta salvarle la vida a un inocente. Más allá de las brillantes actuaciones –y desde este film en adelante Lumet siempre demostró ser un formidable director de actores– es el ritmo y el suspenso impuestos por el cineasta lo que hace despegar a 12 Angry Men de buen teatro filmado a obra maestra del drama judicial, lo más parecido a un verdadero thriller que haya dado el género.

Se supone que la carrera de Lumet se basa en describir casos de corrupción (Serpico, Preguntas sin respuestas), costumbres de delincuentes marginales y circos mediáticos (Tarde de perros, Network), policías metidos en todo tipo de submundos (Príncipe de la ciudad) y gente que está en el borde de la línea que separa la gente de bien de los hampones, ya sean abogados o prestamistas (Será justicia, The Pawnbroker), pero lo cierto es que este director no se dejó encasillar, aun cuando eso significó intentar musicales funky al estilo Motown como The Wiz, la versión de El mago de Oz con el joven Michael Jackson aun no emblanquecido, o arriesgarse con una de las obras maestras del cine apocalíptico, como es la formidable y poco conocida Límite de seguridad (Fail Safe, 1964) que casi como los 12 Angry Men logra la máxima tensión en la mínima cantidad de decorados (¡solo tres!). Igual que en Dr. Insólito, de Kubrick, aquí un avión sale de rumbo y amenaza con empezar la guerra nuclear, lo que no le deja al presidente interpretado por Henry Fonda más alternativa que la de sacrificar a manos del enemigo una gran ciudad norteamericana. Los breves planos finales, breve montaje de la última visión de un niño, los árboles y los pájaros dan lugar al temible clímax para una de las grandes películas de la Guerra Fría, y no precisamente el tipo de film que se asocia con Lumet, aunque sí con su idea de que fluyan los jugos cerebrales.

Sérpico (1973)

Sérpico (1973)Un actor terriblemente popular con el que no se suele asociar a Lumet, pero con el que filmó nada menos que cinco películas, es Sean Connery, lo que demuestra la capacidad del director para no dejarse encasillar. Tal vez la más famosa de estas películas sea la adaptación de Agatha Christie Crimen en el Expreso de Oriente; luego está la durísima y semibélica, semicarcelaria, totalmente original, La colina de la deshonra (The Hill, 1965), más el astuto thriller El gran golpe (The Anderson Tapes, 1971) todo un clásico de los servicios que escuchan al prójimo; y la divertida comedia criminal Negocios de Familia (Family Business, 1989) con Connery junto a Dustin Hoffman y Matthew Broderick encarnando a tres generaciones de chorros. Por último, la muy difícil de encontrar The Offense (Hasta los dioses se equivocan, 1973) raro caso de thriller que explora el tema de los policías torturadores.

No tiene sentido intentar analizar todo el cine de Lumet, cuando todavía hay tanto para redescubrir. Por suerte hay películas que no dejan de pasarse una y otra vez en el cable (sobre todo en TCM) como Serpico, Tarde de perros, 12 Angry Men y Fail Safe. Hay otras que llevará más tiempo descubrir, simplemente porque no las dan en el cable ni están en DVD. En todo caso, la obra de Lumet es vasta y rica, y si bien sus herederos anunciaron su deceso como “ha muerto el último de los directores morales”, él en una de sus ultimas entrevistas no se dio tanta importancia: “Estoy seguro de que el arte, y mucho menos el cine, no le pueden cambiar la vida a nadie. Entonces, ¿por qué hago cine? ¡Es una manera maravillosa de pasar la vida!”.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)