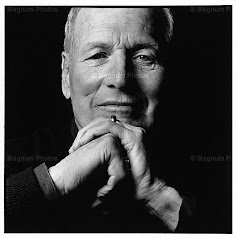

El bar portuario de su padre en Berisso donde conoció a Federico Luppi. Su vuelta ritual al barrio todos los años. Su amistad con Robert De Niro. Su lugar como maestro de generaciones. Los mitos del método de actuación y sus comentadas improvisaciones en el set. Cómo es que el público termina de crear los personajes. Por qué nunca va a hacer Shakespeare y por qué prefiere las películas basadas en libros. De todo esto y algo más habla Lito Cruz, que a los 70 años está coronando en El elegido una notable tradición que empezó hace 25 años: la de llenar de aliento divino a un personaje diabólico.

Por Juan Pablo Bertazza

Hay algo celestial en la forma en que actúan los demonios de Lito Cruz, hay algo divino en ese apostolado suyo de interpretar malos malísimos. Condición que empezó a manifestarse con su desempeño en la obra Fausto, reflejos de una vieja leyenda (1988), ese mix de versiones diabólicas de Goethe, Marlowe y Thomas Mann representada en el Cervantes; que continuó con su brillante y reveladora encarnación diabólica de José Sagasti en El garante (1997) traumando al pobre psicólogo de Leo Sbaraglia, y que reencarnó también el vienes pasado, en el demonio metálico y onírico que, en El elegido, se le acaba de aparecer al personaje de Pablo Echarri.

Hay algo demoníaco en Cruz que culmina con ese nombre simbólicamente tan cinéfilo que vino a recuperar, justamente, con su actual personaje, Oscar Nevares Sosa: “Me llamo Lito porque tenía un hermano que se llamaba Angelito y murió, después nació mi hermana María Victoria, le pusieron Lita y nací yo, Oscar Alberto, y también me pusieron Lito por el pibe este que falleció. Pero no lo siento como una carga, es parte de la historia. Yo pedí que Nevares Sosa no se llamara Oscar, pero los productores insistieron. Siempre quise mantener el nombre Oscar, de hecho en las primeras películas como Don Segundo Sombra usé ese nombre pero un día Alejandro Doria me dice: ‘Los periodistas piensan que te llamás Osvaldito o Carlitos, así que ponete Lito y chau’”.

Hay algo de dios en su presencia multifacética y todoterreno como actor, director de teatro, docente y hasta funcionario público ya que, en medio de la corrupción del menemato, dirigió a partir de 1995 el Instituto Nacional de Teatro en una gestión tan fructífera como honesta, cuyos frutos aún se siguen cosechando en el presente con la llegada, por ejemplo, de Incaa TV. Hay algo de dios en su rostro amplio, anguloso y casi esculpido, en esa estampa de prócer nac&pop que lo llevó a hacer de San Martín, Juan José Castelli (en la todavía no estrenada La revolución es un sueño eterno de Nemesio Juárez, basada en la novela de Andrés Rivera), Facundo Quiroga y Juan Moreira; y también en esa voz cavernosa, íntima y lejana que cuando atiende el contestador de su celular larga un estruendoso y notable Liiiittoooooooo, como si respondiera desde el más allá, un celular que no para de sonar durante los más de sesenta minutos que dura la entrevista y que él sólo atiende en dos oportunidades: una para ayudar a redactar a un asistente la carta de presentación de una nueva casa teatral que también será centro cultural en la localidad de Santa Lucía, partido de San Pedro, provincia de Buenos Aires; y la otra para mentir: “Hola, ¿me llamas en veinte que estoy en una escena?”.

Hay algo divino, incluso, en el contraste entre todo lo que logró (“Me siento uno de los 10.000 mejores actores argentinos, me gustan mucho Rodrigo de la Serna, Pablo Echarri, Erica Rivas, Norma Aleandro y Leonor Manso”, dirá en esta entrevista) y sus orígenes humildes, esos orígenes a los que siempre está volviendo: “En Berisso, el lugar donde nací, paraban algunos barcos que iban hacia Puerto Nuevo. Venían de la guerra y la miseria a hacerse la América. Estaban de paso pero al final se quedaban porque encontraban lo mejor que un hombre puede tener, que es trabajo. A bordo llevaban chapa y adoquines para nivelar en el mar la infraestructura del barco en casos de emergencia y con eso hacían las primeras casas; así empezó a crecer el pueblo. Yo vivía en una de esas casas de chapa, en la que hoy vive mi cuñada. Mi padre, que antes había sido estibador de frigorífico, tenía un bar enfrente del puerto, el famoso bar Rawson ubicado en la célebre calle Nueva York, donde al principio sólo entraban los ingleses, y cuando él lo compró empezó a dejar entrar a los obreros. Yo era mozo de ese bar y así conocí a Federico Luppi que hacía teatro independiente influenciado por el marxismo y la idea de que el teatro podía cambiar la sociedad, con él empecé a trabajar en una compañía teatral de Berisso. El año pasado hicimos la película El día que cambió la historia, de Jorge Pastor Asuaje con Osvaldo Bayer, Norberto Galasso, Rubén Stella y Amelia Bence. Entre otras cosas, el film muestra cómo la murga Los Martilleros de Berisso –nombre que hacía referencia a los obreros de los frigoríficos– fue a la Plaza de Mayo con bombos y tambores el 17 de octubre de 1945. Yo fui miembro, de más joven, de la murga Los Hijos de los Martilleros de Berisso que era algo así como su continuación: bailando y tocando el tambor. Con tanta emoción me acuerdo que se rompieron todos los bombos y un día vino Evita a Berisso y los repuso; toda mi infancia tuvo que ver con el trabajo, la política, lo popular y hace poco Kirchner declaró la calle Nueva York de interés histórico y nacional. Yo veo muy bien la situación actual, realmente a mí me importa mucho lo que hace Cristina, lo que hizo Néstor, pasa que la gente ve un país virtual, el resultado de la ideología de los diarios. Por ejemplo, salió la ley provincial de teatro independiente y nadie dijo nada. En Berisso una empresa filipina puso dinero para armar por primera vez una terminal de containers para extender la ruta 2 hasta ahí, y eso no sale en los diarios, ahí sólo salen los problemas. Pero nosotros nos damos cuenta de que el país está avanzando, lo ves en las calles, lo ves en la gente. Cristina gana las elecciones por sus acciones: ¿cuándo habíamos tenido un canal como el Incaa o una ley gracias a la cual cobramos cada vez que aparece nuestra imagen por lo que el artista ya no es propiedad de alguien sino propiedad nacional?”.

¿Con cuánta frecuencia vas a Berisso?

–Todo el tiempo: los 1º de Mayo hacemos el asado de todos los barrios de Berisso, somos 500 monos más o menos y ahí nos contamos historias, aplaudimos primero al que se murió ese año y la verdad es que últimamente se están muriendo muchos. Yo por las dudas ya tengo mi lugar en el cementerio. También hago asados con los muchachos del secundario, con los de la colimba y con los de mi primer grupo de teatro. La cuestión es conservar la historia de uno a partir de la presencia de aquellos que fueron partícipes de tu pasado, tené en cuenta que ya tengo 70 años... Qué bajón...

Lito Cruz como Oscar Nevares Sosa, cabeza del diabólico estudio de abogados, junto a su socio, protegido y discípulo, Andrés Bilbao (Pablo Echarri), al que está erigiendo como candidato a presidente de la Nación. Uno, encarnación del poder y del mal. El otro, El Elegido para enfrentarlo.

Lito Cruz como Oscar Nevares Sosa, cabeza del diabólico estudio de abogados, junto a su socio, protegido y discípulo, Andrés Bilbao (Pablo Echarri), al que está erigiendo como candidato a presidente de la Nación. Uno, encarnación del poder y del mal. El otro, El Elegido para enfrentarlo.A lo largo de esos 70 años de notable coherencia, hubo en la carrera de Lito Cruz logros impensados como actuar en varias películas basadas en grandes obras literarias como Facundo de Sarmiento, El juguete rabioso de Roberto Arlt, El sueño de los héroes de Adolfo Bioy Casares y ahora La revolución es un sueño eterno de Andrés Rivera (“me encanta trabajar en películas basadas en libros porque, a pesar de que pueden ser menos entretenidas, siempre resultan más profundas; ésa es la diferencia que puede haber entre dos grandes películas como El Padrino y Casino”, explica); también hubo trabajos que siempre tuvo en claro que no iba a realizar, como dirigir cine (“jamás podría hacerlo porque llevo en la cabeza la estructura de la unidad de tiempo y acción del teatro” dice quien además de en El elegido actualmente trabaja en la obra Todos eran mis hijos, de Arthur Miller, dirigido por Claudio Tolcachir) y dos cuentas pendientes que, hasta ahora, nunca se animó a saldar, hacer Shakespeare y Discépolo: “Nunca me animé, tal vez algún día haga Discépolo, pero Shakespeare me parece demasiado grande y eso que estudié mucho Hamlet, Macbeth, Otelo. Los personajes están para desafiarte, el tema es ver quién gana; los grandes autores se reconocen por pedirles a sus personajes reacciones enormes, Macbeth ve a las brujas, Hamlet ve a su padre muerto, ellos escribían para personas poderosas y de mucho poder muscular que venían a caballo, peleaban con otros, tenían gran proyección vocal porque carecían de parlantes y, al igual que los griegos, vivían en la intemperie. ¿Cómo hace un tipo que vive entre cuatro paredes de dos por tres para interpretarlos? El actor de ahora no puede porque la civilización tiende a achicar la expresión corporal.”

Vos te interesaste mucho en el teatro comunitario, esas compañías como Catalinas Sur, compuestas de vecinos y que ensayan en espacios abiertos, ¿les atribuís a ellos una especie de retorno a ese poder?

–En el teatro comunitario hay algo de eso, una fuerza que no tiene el teatro urbano. Sobre todo porque el teatro no es algo que se enseña, es algo que se hace por necesidad humana: la necesidad de contar una historia, es un instrumento, no es un fin en sí mismo.

Llama la atención que esas palabras las diga alguien que, desde hace más de cuarenta años ejerce también la docencia, primero en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, luego en su mítico estudio de Suipacha, volviéndose una marca registrada y generando la sensación de que casi no existe actor joven que, en determinado momento, no haya estudiado con él: “Es que a lo sumo podés guiar a alguien pero nada más: yo fui a Santiago del Estero a dar clases poco más de una semana, pero al tercer día les dije: Muchachos, me voy porque ya hablaban como yo. Sí, siento que todos pasaron por mi escuela. Así como el agua es lo único que te hace nadar, el público es lo único que te hace crecer; si vos no tratás de mantener al público en la platea, la fuerza no se desarrolla, por eso a veces hay alumnos que estudian diez años solos y cuando actúan con público parece que hubieran empezado ayer porque no se trata de estudiar sino de practicar”.

Esa misma práctica, en el sentido más teatral de la palabra, es la que se evidencia cada vez que se lo ve entrar en acción al gran Oscar Nevares Sosa en El elegido, un programa que, según explica el mismo Lito Cruz, “tiene temas sociales muy importantes como la corrupción, los pueblos originarios y la masonería, lo cual hace que las historias de amor estén bien instaladas, no en la televisión sino en la sociedad argentina, en una comunidad determinada”. Pero que también tiene una potente pata de apoyo en su personaje: como un cuento de Cortázar para los escritores, en su rol de este abogado inescrupuloso parece esconderse una verdadera lección de teatro, a tal punto que según cuentan sus mismos compañeros de El elegido, Lito Cruz se la pasa improvisando, en el sentido más teatral de la palabra: “No siento que ahora sea mejor actor que antes pero sí que tengo mayor comprensión de la actuación. Hay escenas en las que te sentís un idiota y otras en las que te inspirás: no hay buenos o malos actores, hay buenos y malos momentos de actuar; Brando tiene momentos sublimes y cosas que no; ayer quedé muy conforme con una escena que improvisé con un champagne. Tomé muchas cosas de Robert De Niro para hacer de Nevares, no volví a ver sus películas pero sí se activó lo que me quedó en la memoria y, sobre todo, algo que me dijo una vez: ‘Aprendé todo lo que puedas y cuando digan acción soltá los cinco sentidos a la vez’”. La amistad de Lito Cruz con De Niro es ya legendaria: “Además de ser un gran amigo, varias veces barajamos proyectos de películas para hacer juntos y colaboró para que actuara junto a Sean Connery en El curandero de la selva: fui a Los Angeles, hice el casting y quedé pero finalmente Connery no quiso que yo estuviera porque en ese entonces llevaba barba y dijo que me parecía demasiado a él pero en joven, y él buscaba a alguien opuesto, por eso el papel finalmente fue para José Wilker. Ahora ya ni pienso en hacer algo allá, para qué, mi lugar está acá y además es muy difícil actuar en otro idioma porque las palabras en inglés no tienen, para mí, historia ni memoria, es decir, no es lo mismo decir ‘casa’ que decir ‘house’. Es cierto que improviso todo el tiempo pero siempre respetando la idea que me guía; como el personaje lo imagino yo, sé cómo habla, sé cómo piensa. Si no lo imaginás, estás en problemas porque decís cosas que no tienen nada que ver, ése es el peligro de la improvisación”.

Nevares Sosa incendiando los cadáveres de los padres de Andrés (Leonor Manso y Patricio Contreras), después de una escena poderosa como pocas en la ficción argentina televisiva.

Nevares Sosa incendiando los cadáveres de los padres de Andrés (Leonor Manso y Patricio Contreras), después de una escena poderosa como pocas en la ficción argentina televisiva.¿El otro peligro es que no te sigan los demás actores?

–Siempre me siguen porque son todos buenos y muy despiertos, y si alguien no me puede seguir, es como cuando en la vida decís algo y el que te escucha no te sigue: continuás con otra cosa, ¿qué vas a hacer? No seguirte es parte de la adaptación del seguirte. El personaje lo hace la gente, vos sólo les das elementos: es como el gato negro de las películas de terror, la gente lo hace malo pero es sólo un gato; así como hacen bueno al perro de Rin Tin Tín. La gente construye. La gente lo arma a Nevares Sosa: es como un cuadro de Picasso, él hace tres líneas pero la paloma la armás vos.

¿Qué se te pasó por la cabeza en esa escena memorable en que matás a sangre fría a Leonor Manso y Patricio Contreras, es decir, a los padres del personaje de Pablo Echarri y luego quemás sus cuerpos; una escena que generó, entre otras cosas, miles de comentarios en Twitter?

–Sucede como en la vida: uno tiene un pensamiento complejo, es decir, pensás en varias cosas a la vez. Pensás en lo que estás diciendo, en lo que vas a hacer, en las reacciones de los otros actores pero también en la luz, en dónde está la cámara y en cómo está saliendo la escena; es decir sos vos y el personaje al mismo tiempo, como si hubiera un comando que te maneja y que no te deja perder el control. No creo en los que se identifican plenamente con su personaje y están las 24 horas del día conmovidos y shockeados porque el personaje les caló profundo: eso es la psicosis. Yo imaginaba, dentro de la cabeza de Nevares Sosa, que estaba haciendo justicia porque María en su trabajo de abortera asesinaba embriones humanos y Alfredo, su marido, era su cómplice; es decir, eran los peores asesinos porque mataban a los que recién entraban al mundo. Me sentía muy tranquilo con mi conciencia porque, además, no es ningún pecado matar a alguien que desea la muerte de uno, y ellos querían que Nevares Sosa muriera. Después me ayudó pensar algo que nos pasa a todos: cuando pensamos en una cucaracha o una rata decimos qué asco, qué horror. En algún punto, todo el mundo es criminal porque todos matamos en algún momento a una rata o una cucaracha, es más, si prestás atención cuando ves a una persona peleando con un mosquito, en poco tiempo le vas a ver poner una cara de odio tremendo que te puede llegar a dar miedo.

En esas palabras tan líricas –que van del mosquito a la paloma– de Lito Cruz, que cada tanto irrumpen en su discurso directo, cotidiano y brutal subyace casi una poética de la actuación, un pentagrama celestial de su trabajo. Pero si volvemos a hablar de lo celestial, hay que prestar especial atención a su teoría de la hipótesis de Dios: “La hipótesis hace que busques fuerzas para cumplir lo que querés, ya sea construir un puente o conectarte con algo superior, la hipótesis hace que el ser avance. Pero la creencia es una estupidez porque estaciona la mente y, en general, se convierte en fanatismo. La hipótesis de Dios la tuvieron los que creyeron que había algo más que no se podía percibir: así nacieron los sonidos en el aire, el teléfono, los mails que viajan por el espacio virtual. Creo que hay cosas en el organismo humano que todavía no se desarrollaron en nuestra generación pero el ser humano está yendo hacia lugares increíbles que van a probar, por ejemplo, por qué alguien va por una calle y no por otra. Hay algo en vos que te guía, te conduce y hasta ahora uno no tiene contacto con eso.”

¿Cómo es la hipótesis de tu muerte?

–Ya tengo el epitafio: “Fue muy divertido, nos vemos pronto”. Comparto la hipótesis de Borges sobre la muerte en el poema “Milonga de Manuel Flores”: “Morir es una costumbre que sabe tener la gente”. Estoy seguro de que hay un más allá porque los gusanos van a estar contentos conmigo, la muerte no existe, un tigre te mata, tu familia llora, ¿pero los tigrecitos? ¡Qué manjar! Gracias por traerme a Lito, ¡qué rico que es! La muerte no es un concepto de vida, es un concepto cultural, pasa que uno está conectado con su vida y no con la vida en general, la vida es un viaje y la muerte es parte de ese viaje; si te morís das vida, no hay manera de interrumpirla. El problema es que la religión católica es el mal de Occidente, el Papa tuvo que inventar un vestuario para que lo respetaran, muchos sacerdotes abusan de los pendejos, el tipo que habla sobre la bondad y la salvación viaja en un auto con vidrios polarizados. La religión nos mandó a todos a un infierno que no existe.

¿Debería llamar la atención, debería sorprender que alguien que tantas veces hizo de diablo sepa tanto de temas relativos a Dios, la muerte, la vida y el más allá? Es palabra de Lito Cruz, el diablo que, en sus actuaciones, más cerca hace sentir a Dios.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)