EL HOMBRE QUE SIEMPRE ESTUVO

Salvó miles de vidas durante la Segunda Guerra Mundial con su talento como falsificador y la suya propia por ser argentino. Renunció a trabajar para el gobierno francés cuando llegó la guerra en Indochina. Siguió salvando a sobrevivientes de campos de concentración al servicio de la emigración clandestina a Palestina e imprimió una cantidad de papel moneda capaz de desestabilizar la economía francesa. Colaboró con el Mayo del ’68 facilitando el regreso de Daniel Cohn Bendit desde Berlín a la Sorbonne. Después, sirvió a la causa del FLN argelino y a los movimientos revolucionarios de Africa y Latinoamérica, hasta que debió cerrar su laboratorio por un exceso de popularidad. A los 84 años, con ayuda de su hija Sarah, este héroe discreto llamado Adolfo Kaminsky acaba de publicar su vertiginosa biografía.

Por Alejo Schapire

Desde Paris

“Permanecer despierto. El mayor tiempo posible. Luchar contra el sueño. El cálculo es simple. En una hora fabrico treinta documentos vírgenes. Si duermo treinta minutos, morirán quince personas.” Es la insoportable ecuación que la Resistencia le impuso a Adolfo Kaminsky, 18 años, un día de enero de 1944 en París. Ante los reveses militares, la Alemania nazi había resuelto multiplicar las razzias, acelerar la Solución Final. Tres días para salvar a 300 niños, es decir falsificar más de 900 documentos falsos: actas de nacimientos, salvoconductos, certificados de bautismo... La carrera contra la muerte culminó esa vez con Adolfo exánime pero victorioso, perdiendo el conocimiento en su laboratorio de fotograbado, disimulado en una mansarda del 17 de la Rue des Saint-Pères. Desde allí puso sus conocimientos de tintorero-alquimista al servicio de la “Sexta”, célula clandestina de la Resistencia conformada por cinco chicos y chicas, científicos o estudiantes de Bellas Artes, que simulaban ser artistas en su atelier para justificar ante los vecinos el vaho tóxico de las sustancias que quemaban en alambiques para encontrar la fórmula que imitaría o erradicaría la tinta de un documento.

¿Cuántas vidas salvó así Kaminsky durante la Segunda Guerra? “El, unas 3000, su red hasta 14.000, según el historiador Pierre Vidal Naquet”, precisa su hija Sarah, 30 años, que mira con orgullo a Adolfo, de 84, en esta tarde de invierno en su cálido y moderno edificio del oeste de París. Durante la entrevista, Sarah orienta las palabras del padre cuando se va por las ramas o, por pudor, minimiza su protagonismo; explica que el artefacto de madera que domina el living es la misma cámara oscura que usaba para fabricar documentos en su buhardilla, financiada, como el resto del material, por la institución que habían infiltrado: la Unión General de los Israelitas de Francia, la estructura legal impuesta por el gobierno de Vichy a iniciativa de los nazis y que tenía la controvertida función de representar ante el Estado a todos los judíos, que debían inscribirse obligatoriamente, lo que de hecho simplificaba la burocracia del exterminio.

Hoy, esta mestiza que heredó los ojos esmeraldas del padre y la piel color café de su madre argelina puede explicar este tipo de detalles, así como entender por qué el día que llamaron del colegio para informar que la niña había falsificado la firma paterna para justificar sus ausencias, él no la retó por copiar su autógrafo, sino “por no haberlo imitado mejor”. De chica, antes de convertirse en actriz y guionista, Sarah creció creyendo que él era profesor o militar, hasta que harta de atar cabos sueltos hechos de silencios y rumores, “antes de que sea demasiado tarde”, decidió armar el rompecabezas de este destino vertiginoso en Adolfo Kaminsky, une vie de faussaire (Ed. Calmann-Lévy), una biografía que se lee como una novela de espionaje que atraviesa, del lado de los perseguidos, los odios raciales y políticos que jalonaron el siglo XX.

En este testimonio histórico privilegiado, estructurado como un diálogo padre-hija, Kaminsky no narra con cifras, sino con imágenes indelebles. Evoca cómo con cara de idiota y el corazón en la boca sorteaba en el metro parisino, con una valijita repleta de sellos y documentos vírgenes, los controles policiales que buscaban al que inundaba con falsificaciones el norte de Europa, o escenas que aún lo habitan, como cuando aquella madre de la calle Oberkampf, desde el umbral de la casa, rechazó ofuscada la entrega de los papeles que habrían podido salvarla a ella y a sus hijos. “¿Por qué me escondería, yo que no hice nada, yo que soy francesa desde hace varias generaciones?”, me dijo. “Tuve el tiempo de ver, por encima de su hombro, la mesa tendida en el comedor, en la que cuatro chicos cenaban tranquilamente”, recuerda, reprochándose el no haber logrado convencerla con la descripción de los tres meses que acababa de pasar en el infierno de Drancy, última escala antes de la cámara de gas.

En ese campo de concentración, Kaminsky vio y supo. Vio a “a una mujer de 104 años sacada del hospital y que tenía que ser transportada por su hija octogenaria en camilla que, como a unos bebés enfermos, eran trasladados con el pretexto de que tenían que ir a trabajar a Alemania...”. Vio “cada día” al director del campo, Alois Brunner, responsable de la deportación de 25.000 franceses a Auschwitz. “Yo trabajaba en la lavandería del campo. Brunner pasaba todos los días a las 11 de la mañana. Todos se ponían firmes y él se paraba delante de mí. Había que bajar la vista, pero yo lo miraba fijo a los ojos. Me observaba de una manera completamente inexpresiva y se iba. Al día siguiente volvía a ocurrir lo mismo. Era inexplicable. Hoy, creo que tal vez lo hacía por mi nombre, Adolfo”, sospecha, quien durante su infancia, incluso a pedido de sus padres, se negó a cambiarse el nombre que compartía con el verdugo. “Sobra un Adolfo, ¡pero no soy yo!”, les repetía. Lo dice entre risas que brotan de su larga barba blanca, un homenaje a la dignidad perdida de un viejo coqueto y burgués conocido en el campo, irreconocible luego de que le afeitaran la cabeza y el rostro, “señal de que ya estaba muerto”, por su inminente deportación. Un destino que los Kaminksy esquivaron por ser argentinos.

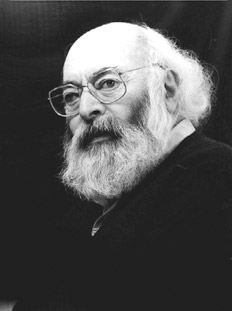

Kaminsky hoy.

Kaminsky hoy.UNA INFANCIA ARGENTINA

Como tantos otros judíos rusos, los padres de Adolfo buscaron en 1917 mejor suerte en Argentina. Salomón, periodista del diario del Bund, el movimiento sindical israelita de corte socialista, había hecho una primera escala en París, adonde recaló perseguido por la represión zarista. Allí conoció en 1916 a su futura mujer, Anna, que huía de los pogroms cosacos. Pero un año más tarde, con la llegada de los bolcheviques al poder en Rusia, el gobierno francés decidía deshacerse de los rusos “rojos”, y Salomón estaba en la lista negra. El viaje en barco mercante a Sudamérica, entorpecido por los submarinos de la Primera Guerra y las condiciones insalubres, acabó con la vida de Michel, el primogénito de pocos meses, que sucumbió a la gripe española y a la falta de leche de su madre, seca por la desnutrición. En Buenos Aires nacieron Pablo (1922), Adolfo (1925) y Angel (1927), quienes, como sus padres, obtuvieron la nacionalidad argentina. Salomón apostó por una asimilación total trabajando como sastre. Hoy, Adolfo rememora “una infancia bañada por la luz brillante bajo un cielo invariablemente azul”, una escuela donde, “al menos en el mundo de los niños, no había racismo”. Al cabo de una década, sin embargo, la insistencia de León, el hermano de Anna, para que la familia se instalara en Francia, puso fin a la vida porteña de los Kaminsky.

Luego de permanecer un tiempo en París, la inminencia de la guerra los llevó a instalarse en el pueblo normando de Vire, donde vivía León, dedicado a la venta de medias. Pablo debía trabajar con el tío, pero no congeniaron y Anna decidió que Adolfo lo reemplazara. “Alérgico al comercio” y resignado a renunciar a su vocación de pintor, Adolfo prefirió trabajar con 14 años en la fábrica del pueblo, pero la llegada de los alemanes en 1940 significó el despido de los judíos y la obligación de declarar su condición ante la policía. Los Kaminsky, por venir de Argentina, neutral hasta el momento, estaban dispensados, pero Salomón, pese a que el policía de guardia trató de disuadirlo, insistió en inscribirse para evitar favoritismos.

Un domingo, la pareja que regenteaba el burdel de la región golpeó la puerta acompañada por un oficial alemán. Querían ver la casa. Cuando León comprendió que era para convertirla en un prostíbulo, sacó a patadas al soldado. Al cabo de un mes, la policía le anunció que debía esconderse porque su arresto era inminente, por lo que partió a París. Imprudente, Anna le escribió una carta –revelando así su dirección– interceptada por la Gestapo. Cuando comprendió el error, se tomó el primer tren para advertirle, pero jamás regresó. Salomón y Pablo tuvieron que ir a reconocer a la morgue “la cabeza separada del cuerpo y los pedazos de cerebro” de la mujer. Los investigadores aseguran que la madre cayó al vacío al abrir la puerta trasera del tren que la traía de vuelta, pensando que era la entrada del baño. “Para mí la empujaron, fue un asesinato”, asegura Adolfo.

Kaminsky encontró entonces un puesto de aprendiz de tintorero. Su principal función, en aquellos tiempos de escasez, era teñir el caqui o azul de los viejos uniformes militares de la Primera Guerra para uso civil. Al poco tiempo, su pericia para borrar manchas imposibles fue reconocida en los pueblos de los alrededores, que enviaban sus prendas para ser salvadas. “Fue así como encontré mi vía”, cuenta Adolfo, que a partir de entonces absorbió todos los conocimientos sobre química a su alcance, sobre todo haciendo experimentos explosivos en la cocina materna, hasta que un conato de incendio lo obligó a mudarse a una cabaña. Allí montó el pequeño laboratorio que iba comprando por partes a un farmaceuta, que extrañamente le vendía microscopios y tubos de ensayo por la décima parte de su valor real. Pronto puso sus nuevos saberes al servicio de la población, fabricando sal de cocina, jabones y velas.

“¿Si te muestro cómo hacerlo, te gustaría fabricar algo más peligroso que jabones?”, le preguntó un día el farmaceuta, en realidad un agente secreto de De Gaulle. Fue así como empezó a crear sustancias corrosivas y detonadores para sabotear las vías de tren utilizadas por los alemanes. “Ya no me sentía más impotente después de la muerte de mi madre. Tenía la sensación de vengarme. Estaba orgulloso, era un resistente.”

En el verano del ‘43, los Kaminsky y el puñado de judíos que vivían en el pueblo fueron deportados. En el tren a Drancy, Pablo escribió desesperado varias cartas dirigidas al cónsul argentino, que distribuyó entre empleados del ferrocarril e incluso lanzó por las ventanas con la esperanza de que llegarían a la sede diplomática. Tras tres meses de internación en Drancy, el cónsul obtuvo la puesta en libertad de la familia. “De este modo, debimos nuestra liberación a la cobardía diplomática de un gobierno que, para no enemistarse con la poderosa Norteamérica y al mismo tiempo no romper los acuerdos económicos que la vinculaban a la Alemania nazi, había elegido proclamarse neutral. La neutralidad no existe. No hacer nada, no decir nada, es ya ser cómplice”, comenta Kaminsky, con un sentimiento agridulce.

Diez días después de su liberación, su familia volvía a ser enviada a Drancy: los acuerdos con Argentina habían caducado. Sin embargo, la información oficial tardó unas horas en llegar a las autoridades de Drancy, lo suficiente para que la confusión les permitiese dejar nuevamente el campo. A la salida, se cruzaron con otros judíos argentinos menos afortunados que eran ingresados por la policía; para ellos no hubo azar burocrático.

Algunos de los documentos falsos que hizo para el filósofo francés Francis Jeanson.

Algunos de los documentos falsos que hizo para el filósofo francés Francis Jeanson.Falsificador de Estado

De regreso al París ocupado, Salomón reanudó el contacto con sus amigos del Bund y consiguió para toda la familia documentación falsa fabricada por la Resistencia judía. Adolfo tuvo que ir a recogerla, un trámite que le permitió divulgar sus talentos al contacto y obtener una invitación a sumarse a la célula de la Rue des Saint-Pères.

El día que puso su primer pie en el laboratorio, se escandalizó al descubrir que los jóvenes usaban lavandina hervida para borrar la estrella de David estampada por los funcionarios en las identificaciones. Les explicó cómo la marca resurgiría con el ácido úrico de las manos y elaboró una solución probándoles que “las tintas indelebles no existen”. Les mostró cómo el ácido láctico disolvía el “imborrable azul Waterman” de los funcionarios de la prefectura. Armado con una máquina “que le copié a Leonardo Da Vinci”, que combinaba lentes y espejos para proyectar una imagen virtual del dibujo o sello a copiar, puso en pie una pequeña usina “que permitía no sólo falsificar papeles existentes, sino fabricar nuevos, tan verdaderos como los que salían de la imprenta nacional”.

Con el fin de la Ocupación, este pacifista declarado se alistó para ir al frente como camillero, pero el servicio de contraespionaje francés le ofreció en cambio mudar su laboratorio clandestino a las lujosas oficinas del Gobierno para falsificar documentos para los paracaidistas que debían infiltrar las líneas enemigas. Esta labor duró hasta la capitulación del Eje. Su nueva misión, cartografiar Indochina para llevar a cabo “una guerra colonial”, le supuso un problema de conciencia y renunció, encontrándose nuevamente en la calle.

Al poco tiempo, se puso al servicio de las organizaciones sionistas Haganá y Stern para facilitar la emigración ilegal a Palestina de los supervivientes que, pese al fin de la guerra, había visto cómo seguían muriendo en los campos sin que nadie los quisiese acoger. El laboratorio volvió a funcionar para crear visas y documentos que les permitieron embarcar en navíos que desviaban la trayectoria anunciada para apostar en los futuros puertos israelíes. “Querían emigrar a Palestina. Personalmente, poco me importaba el lugar, no era sionista”, aclara Adolfo, que dice que no pudo soportar que Israel eligiese ser un Estado “religioso e individualista, que creaba nuevamente dos categorías de población: los judíos y los demás”.

Porque no soportaba que los mismos que cazaban en las calles las “narices judías” persiguiesen luego las “pieles morenas”, colaboró con el FLN argelino. Para ellos reprodujo “los infalsificables” pasaportes suizos y fabricó toneladas de dinero falso para desestabilizar la economía si el gobierno francés no negociaba. Las quemó el día de los Acuerdos de Evian. Le siguió la lucha contra Franco y Salazar, el apoyo a los movimientos revolucionarios latinoamericanos. “En 1967, suministraba documentos falsos a combatientes e insumisos de 15 países distintos”, resume quien jamás aceptó un centavo por su labor.

Un año después, su talento permitía el mediático retorno a Francia de un judío alemán deportado, un tal Daniel Cohn Bendit, “mi única contribución a Mayo del ‘68”. Después de involucrarse en la Primavera de Praga y el combate contra la dictadura de los Coroneles, en Grecia, y el apartheid, los tiempos cambiaron. El creciente interés de quienes venían a buscarlo fascinados por el dinero o las armas, el haberse vuelto demasiado conocido, lo llevaron a cerrar su laboratorio tras 30 años de servicio. Se retiró y se fue a vivir a Argelia, donde se casó con Leila, la hija de un Imán liberal. Sarah es su última hija, hermana de José, un conocido rapero, y Atahualpa. El ascenso del islamismo lo llevó de nuevo a Francia, país del que recién pidió la nacionalidad en 1992, “por mis hijos”. Consultado sobre lo que piensa de la Francia de hoy, Adolfo Kaminksy sigue indignándose, sobre todo cuando el Estado quiere definir, otra vez, quién es francés: el debate sobre la identidad nacional que desgarra en estos días a su país de adopción. Juzga que con la Historia ocurre lo mismo que con los documentos: “Todo lo que el hombre ha hecho, el hombre puede volver a hacerlo”.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

No hay comentarios:

Publicar un comentario