La fama de la protagonista de Cleopatra siempre estuvo más relacionada con su dramática vida privada y sus ocho matrimonios que con su carrera de actriz, por la cual ganó dos premios Oscar.

Hizo más de 50 películas en casi siete décadas de carrera y ganó dos premios Oscar, pero se diría que la fama de Elizabeth Taylor –fallecida ayer en la ciudad de Los Angeles, a los 79 años, de una insuficiencia cardíaca– siempre estuvo más relacionada con su dramática vida privada y su rosario de matrimonios que con su irregular carrera como actriz. Protagonista absoluta de películas más notorias que verdaderamente valiosas o perdurables, como la monumental Cleopatra (1963), Taylor sin embargo supo infundirle su personalidad a cada una de las producciones en las que estuvo involucrada, al punto que aún haciendo Shakespeare o Tennessee Williams siempre parecía estar interpretándose un poco a sí misma, como si la imagen que aparecía en la pantalla tuviera el efecto de servir de eco a la de su tumultuosa vida real.

Fichada por los estudios Universal a los 10 años, Taylor nunca tuvo tiempo de tener una educación formal como actriz. Ya a esa edad fue motivo de disputa en Hollywood, cuando la Metro-Goldwyn-Mayer la sumó a su colección, para convertirla en su niña-estrella. La foguearon en una de las tantas películas de Lassie, fue incluida en un destacado cameo en Jane Eyre (1943) y se consagró como la protagonista de Fuego de juventud (1944), junto a Mickey Rooney. Tenía apenas 12 años (parecía más, es cierto) y ya era famosa en medio mundo. La MGM no dejó de explotar largamente esa veta juvenil –en Mujercitas (1949) y en El padre de la novia (1950), con Spencer Tracy, entre muchísimas otras–, pero “Liz” ya quería roles de mujer y lo consiguió con Ambiciones que matan (1951), donde su lustrosa belleza y sus legendarios ojos color lavanda conseguían que Montgomery Clift asesinara a causa de ella a su novia proletaria (Shelley Winters).

Para ese entonces, Taylor ya se había casado y divorciado en menos de un año con el magnate hotelero Conrad Hilton y vuelto a casar con el actor inglés Michael Wilding, a quien en 1957 reemplazó en el altar por el productor Michael Todd. En el ínterin se hizo tiempo para filmar junto a Robert Taylor (Ivanhoe, 1952), Vittorio Gassman (Rapsodia, 1954) y Rock Hudson y James Dean (Gigante, 1956). Con El árbol de la vida (1957), de nuevo junto a Monty Clift, consiguió su primera nominación al Oscar, en una seguidilla que incluiría también candidaturas por dos de sus mejores trabajos, a partir de obras de Tennessee Williams: Un gato sobre el tejado caliente (1958), junto a Paul Newman, y De repente, el verano (1959), otra vez con Clift. Es curioso comprobar cómo, al lado de estos actores formados en el más riguroso “Método” del Actor’s Studio, Taylor no sólo no desentonaba sino que, intuitivamente, parecía capaz de volcar en sus personajes la memoria emotiva de sus propios conflictos personales.

Por aquella época, Liz perdió a su tercer marido en un accidente de aviación y pasó de ser –gracias a los tabloides que siempre la tuvieron en sus titulares– una viuda de quien se compadecía toda una nación a una inmisericorde rompe-matrimonios, cuando a Debbie Reynolds (otra estrella de la Metro) le arrebató su marido Eddie Fischer. Juntos hicieron Una Venus en visón (1960), donde Taylor –oh casualidad– componía a una prostituta, papel por el cual consiguió una nueva candidatura al Oscar. Justo cuando se acercaba la ceremonia de la Academia, Taylor sufrió una feroz neumonía, que puso en riesgo su vida y requirió una traqueotomía de emergencia. Los maliciosos que nunca faltan siempre atribuyeron a este hecho que Taylor ganara finalmente su primer Oscar por esta película.

La fama de Taylor por entonces estaba en su apogeo y por eso no dudó en pedir un millón de dólares –una cifra que ninguna actriz había logrado hasta ese momento– para protagonizar Cleopatra (1963). La 20th.Century Fox se la otorgó y ese primer dispendio, sumado a desbordes exponenciales de producción, llevaron prácticamente a la ruina al estudio. Mientras tanto, nacía una leyenda: en el papel de Marco Antonio aparecía un actor británico en ascenso, Richard Burton, que se convertiría en el gran amor de la vida de Taylor y con quien llegarían a conformar una de las parejas más célebres de toda la historia de Hollywood.

Se casaron en 1964 y en los primeros años no hicieron otra cosa que filmar juntos: Almas en conflicto, La fierecilla domada (sobre Shakespeare), Los farsantes (sobre Graham Greene), El ángel de la muerte y Doctor Fausto los tuvieron como protagonistas, pero nunca llegaron a brillar como en ¿Quién la teme a Virginia Woolf? (1966), adaptación de la pieza de Edward Albee dirigida por el debutante Mike Nichols, que les permitió desnudar en la pantalla su turbulenta vida privada. Por esta película, ambos fueron candidatos al Oscar y Taylor consiguió su segunda estatuilla.

Quizá con la única excepción de Ceremonia secreta (1968), de Joseph Losey, versión libre del relato de Marco Denevi, que protagonizó junto a Mia Farrow y Robert Mitchum, los últimos 30 años de carrera de Taylor fueron más como celebridad que como actriz. Su lucha contra la obesidad y su debilidad por las joyas ganaron tanto espacio en los medios como sus matrimonios y divorcios, que incluyeron una segunda y fugaz boda con Burton y otras con el senador John Warner y el trabajador de la construcción Larry Fortensky, a quien conoció en una clínica de rehabilitación de alcoholismo y que fue su último y octavo marido, sin contar los romances que se le atribuyeron con Frank Sinatra y Henry Kissinger.

Andy Warhol la inmortalizó como icono camp en una de sus célebres serigrafías. Fue una de las primeras y más consecuentes activistas en campañas de concientización sobre el sida, después de la muerte de su amigo Rock Hudson, mientras aún hacía apariciones especiales en telefilms olvidables o películas como El espejo roto (1980), elemental un whodunit basado en Agatha Christie. Y, en lujosas galas de beneficiencia, se hizo compinche inseparable de otro freak, Michael Jackson. El resto, es silencio.

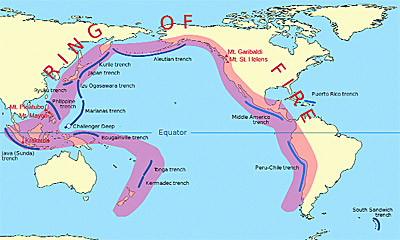

ANILLO DE FUEGO DEL PACIFICO. CONCENTRA LAS ZONAS DE ACTIVIDAD SISMICA Y VOLCANICA MAS IMPORTANTES DEL MUNDO.

ANILLO DE FUEGO DEL PACIFICO. CONCENTRA LAS ZONAS DE ACTIVIDAD SISMICA Y VOLCANICA MAS IMPORTANTES DEL MUNDO.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)