Continúa la saga de libros referidos a los años que antecedieron al golpe militar de 1976. El terror, y especialmente la organización Montoneros, están ahora bajo el foco. Un político como Julio Bárbaro, ensayistas y periodistas indagan y cuestionan a la militancia de entonces. Y no agotan las explicaciones sobre la raíz del fenómeno violento.

Por: Marcos Mayer

EL ATENTADO CONTRA RUCCI, que acabó con la vida del dirigente máximo de la CGT, se produjo tras la asunción del gobierno por Juan Perón, en 1973.

Los militantes de Montoneros solían recorrer las calles al canto de "Somos terroristas". Lo recuerda Pilar Calveiro en

Política y/o violencia, un libro publicado hace un par de años y que es uno de los comienzos de lo que parece ser hoy una creciente revisión, o, mejor dicho, regreso crítico a los hechos y perspectivas del accionar guerrillero en la década del 70. En un texto más reciente,

Sobre la violencia revolucionaria, Hugo Vezzetti califica de "terrorista" la acción que condujo al secuestro y luego a la muerte del general Pedro Eugenio Aramburu en mayo de 1970, acta de fundación política de Montoneros. La palabra está llena de controversias, porque se juega en el territorio de la conflagración y está cargada de componentes violentos. Por lo cual parecería útil recurrir a un texto que viene de realidades muy distintas y escrito en ese tono desapasionado con que la academia suele describir fenómenos de fuerte intensidad. En su

Guerras justas, de Cicerón a Irak –editado en el curso de este año por el Fondo de Cultura–, el profesor australiano Alex Bellamy –experto en relaciones internacionales de la Universidad de Queensland– propone algunos acercamientos a la definición de "terrorismo". Da algunas características: El terrorismo tiene motivaciones políticas, lo llevan a cabo actores no estatales y ataca deliberadamente a no combatientes. Los militantes de Montoneros solían recorrer las calles al canto de "Somos terroristas". Lo recuerda Pilar Calveiro en Política y/o violencia, un libro publicado hace un par de años y que es uno de los comienzos de lo que parece ser hoy una creciente revisión, o, mejor dicho, regreso crítico a los hechos y perspectivas del accionar guerrillero en la década del 70. En un texto más reciente, Sobre la violencia revolucionaria, Hugo Vezzetti califica de "terrorista" la acción que condujo al secuestro y luego a la muerte del general Pedro Eugenio Aramburu en mayo de 1970, acta de fundación política de Montoneros. La palabra está llena de controversias, porque se juega en el territorio de la conflagración y está cargada de componentes violentos. Por lo cual parecería útil recurrir a un texto que viene de realidades muy distintas y escrito en ese tono desapasionado con que la academia suele describir fenómenos de fuerte intensidad. En su Guerras justas, de Cicerón a Irak –editado en el curso de este año por el Fondo de Cultura–, el profesor australiano Alex Bellamy –experto en relaciones internacionales de la Universidad de Queensland– propone algunos acercamientos a la definición de "terrorismo". Da algunas características: El terrorismo tiene motivaciones políticas, lo llevan a cabo actores no estatales y ataca deliberadamente a no combatientes.

Estas aproximaciones permiten internarse en estos libros para entender qué aportan y cuáles son los puntos ciegos en los que tropiezan con una parte de la historia que aún parece difícil de evaluar y narrar desde alguna distancia.

Lo interesante del análisis de Bellamy es que, por un lado, elude la condena moral y por el otro involucra en todas sus definiciones al Estado, es decir que se acerca al terrorismo desde una perspectiva explícitamente política. Al punto que cuando debate con otras visiones, por ejemplo, las que consideran la locura o las desviaciones morales de quienes cometen actos terroristas, declara que no le parecen pertinentes. La mayoría de los textos que vienen siendo publicados alrededor de la guerrilla setentista, participan tanto de la condena moral como de un análisis que considera fenómenos psicopatológicos.

Uno, dos, muchos libros

En ese sentido, llama la atención que la gran mayoría de estos libros están escritos por periodistas y que ninguno de ellos tenga a un historiador por autor (aunque Guerrero reivindique que el suyo es un libro de historia). Quien más se acercaría a este perfil sería Hugo Vezzetti que proviene del psicoanálisis pero que ha investigado en la historia de las ideas y de los saberes en la Argentina. De hecho, su texto se separa del resto en varios aspectos.

Conviene, previamente, hacer una lista tentativa de títulos recientes. Además de los ya mencionados, han aparecido en el curso de 2009:

Todos mataron, de Ricardo Canaletti y Rolando Barbano;

Volver a matar, de Juan Bautista Yofre;

Juicio a los 70, de Julio Bárbaro;

El peronismo armado, de Alejandro Guerrero, y

Noticias de los Montoneros, de Gabriela Esquivada, a los que habría que sumar las nuevas ediciones de

Operación Traviata, de Ceferino Reato, y

Monte Chingolo, de Gustavo Plis-Sterenberg. El panorama se completa con dos abordajes del tema desde la ficción:

Timote, de José Pablo Feinmann, y

Muertos de amor, de Jorge Lanata, de 2008.

Llama la atención que casi ninguno de los periodistas que se embarcaron en escribir sobre los 70 se dedica profesionalmente a la política. La especialidad de Canaletti y Barbano son las noticias policiales, Reato se desempeña en la sección Internacionales y Esquivada tiene más que ver con el mundo de la cultura.

Pero el hecho de esta preponderancia de una forma de abordar la realidad habla de muchas cosas, que es útil dejar al menos anotadas. La idea, muy fuerte en el libro de Esquivada y, por razones casi opuestas, en el de Reato, de que hay una persistencia, un martilleo obsesivo de las realidades pasadas en el presente remite a varias lecturas posibles de este fenómeno de indagación de una zona cuyos protagonistas sólo habían sido retratados hasta ahora como héroes o como víctimas, y muchas veces en los dos papeles al mismo tiempo.

Lógica guerrilleraVezzetti lo plantea explícitamente: se ha dado un paulatino desplazamiento de la figura del combatiente que ya no está marcado por ese doble rol, al punto que el propio autor reescribe la versión sobre

La noche de los lápices que había dado en Pasado y Presente, dedicado al tema de la memoria. Mientras entonces eran simples estudiantes que habían emprendido una lucha por el boleto estudiantil, en el nuevo texto se los retrata como militantes de la UES, la rama secundaria de la JP. Conviene detenerse en su texto, que de algún modo resume las posibilidades y límites de un espacio que recién pasa por los primeros intentos de abordaje.

Si se sigue su libro –y también el resto– la lógica del accionar guerrillero, esa "fe ciega en la eficacia del asesinato político para profundizar la confrontación y ampliar los contingentes volcados a la acción militar", parece, analizada desde hoy, una serie de puntos ciegos, formas de pensar el mundo casi incomprensibles y que trasmiten una ajenidad irreductible. Entonces, ¿por dónde entrar a leer esta apuesta setentista para poder echar luz sobre ella? En este sentido, el libro arma varios contextos de interpretación; uno teórico que abarca el extenso primer capítulo, en el que se recorren distintos análisis sobre la función de la memoria de los hechos del pasado en la construcción del presente. Otro, pese a que esto está más que matizado, lee la violencia guerrillera en relación con el terrorismo militar. Un fantasma que recorre acechando su libro tanto como el de Julio Bárbaro: la teoría de los dos demonios. Tal vez habría que intentar separar, al menos a los fines del análisis, el hecho de la violencia guerrillera del terrorismo de Estado.

Finalmente, Vezzetti trabaja sobre la idea, trasladada de Bourdieu, del "habitus" guerrillero, tramo en el que abundan los símiles entre las actitudes y creencias de los combatientes argentinos –sobre todo los Montoneros– y las milicias fascistas.

Lo que habría que preguntarse es hasta qué punto estas elecciones permiten avanzar en la elucidación del objeto de análisis. Y en ese sentido, el libro elude algunos interrogantes y precisiones que permitirían acercarse de otro modo a la violencia de los sesenta y los setenta. Lo cual hubiera requerido algunas puntualizaciones históricas como el paso de la guerrilla rural a la lógica del atentado urbano. En los planteos del foco rural hay un proyecto, aún de eficacia harto discutible: que la progresiva conquista de territorio y por consiguiente de las adhesiones de campesinos y obreros culminaría, por simple cambio de las relaciones de fuerza, en la toma del poder. El modelo aprendido en Sierra Maestra. Por su parte, el acto fundador de lo que Vezzetti, de clara marca urbana, –el asesinato de Aramburu– no sólo es un hecho violento, se plantea para sus ejecutores como la instauración de una justicia paralela, justificada por la historia de la proscripción del peronismo. Al ajusticiar –es el término que eligen los Montoneros (las redefiniciones del vocabulario que opera la militancia revolucionaria serían una buena pista a indagar, en la medida en que el lenguaje construye la realidad)– a quien se sindica como organizador de la Revolución Libertadora e ideólogo principal del secuestro del cadáver de Evita, lo que se pretende no es ya disputar un territorio físico sino fundar un territorio político, con reglas propias.

Un Estado paralelo

A partir de esta constatación se podrían retomar las definiciones de terrorismo. El proyecto de los Montoneros, sobre el cual se centran la mayoría de los textos, y que ubican en un plano secundario el accionar de otros grupos, como el ERP, pero cuya cultura política, tal como surge de la minuciosa indagación de Plis-Sternberger, contiene varias claves para entender las motivaciones y convicciones de la guerrilla, suponía la construcción de un Estado paralelo y el trazado de fronteras claras entre los militantes –activos y pasivos en distintos grados– de la causa y sus enemigos, también participantes en mayor o menor medida. El grado de compromiso con el sector al que se combatía no atenuaba el grado de culpabilidad del enemigo, se tratara de un torturador, un sindicalista corrupto, o un empresario explotador. De allí, que una de las características que Bellamy adjudica al terrorismo, el atacar a personas no armadas, queda por lo menos matizado en el caso argentino. Cuando se secuestra y asesina a Oberdan Sallustro, director de la filial de Fiat en la Argentina en 1972, el hecho de que el funcionario no portaba armas no invalida, desde el punto de vista del ERP, que se lo ajusticie cuando el ejército irrumpe en la cárcel del pueblo donde lo tenían encerrado. Lo mismo ocurre en relación al hecho de que Aramburu fuera ejecutado desarmado y no en combate. Pero para ambas organizaciones, tanto el militar como el empresario integraban un campo, el de las fuerzas antipopulares, que tarde o temprano tomarían su lugar en el mundo de las armas. El combate ya está entablado en todos los órdenes de la vida social y la guerrilla no es sino el brazo ejecutor de uno de los bandos en pugna. Si se consideran las cosas de este modo, se puede pasar a algo que falta en Vezzetti o en Bárbaro, que es una crítica de una concepción política de la violencia –y no de la violencia en sí misma–, que incluso evitaría la sensación de reproches que llegan con décadas de atraso. Lo notable es que, a diferencia de lo que pasa con la lucha revolucionaria donde la conquista del territorio se da de forma gradual, el atentado urbano considera apropiado desde su propia fundación el territorio de la representación popular. Para decirlo de otro modo, la guerrilla urbana actuó desde el mismo principio con la idea de que se le había delegado la representación de los intereses populares.

Por más delirante que parezca fue esta una lectura política de la realidad de una notable persistencia y aceptada con entusiasmo por una porción importantísima del país. De hecho, la JP fue durante años la organización con más capacidad de movilización de la Argentina.

Límites de la autocrítica

Entonces el "habitus" romántico-fascista del que habla Vezzetti –que es en definitiva la relación del combatiente con su propia actividad y la forma en que imagina su misión y su destino– explicaría sólo en parte la adopción de la violencia como camino excluyente para cambiar las estructuras. Más compleja es la cuestión de la responsabilidad que le cabe a las organizaciones guerrilleras: que se someta a jefes y militantes a la justicia, con toda su pertinencia, es también un objetivo parcial y cuyo cumplimiento seguramente poco aportará a la comprensión de aquellos tiempos. Hay en este texto, y también en Bárbaro y en Calveiro, un llamamiento a (sino un duro reproche a su falta) la autocrítica de la cúpula de las organizaciones guerrilleras.

La cuestión reclama al menos un par de preguntas: ¿No hay una autocrítica implícita y práctica en el hecho de que Montoneros carezca hoy siquiera de una expresión residual –si se exceptúa la casi secreta edición on line de El Descamisado, el órgano de prensa de la organización en los 70– y en el hecho de que a nadie parece interesarle las opiniones de Mario Firmenich acerca de la situación actual del país y de ninguna otra cosa? Y, en el caso de producirse esa autocrítica, ¿cuál sería el beneficio? Bárbaro (ver recuadro) ensaya la respuesta de que los errores no aceptados no permiten mirar el futuro con claridad. El planteo es polémico y merece seguirse discutiendo.

Como también abre una punta a la polémica una afirmación que se encuentra en el primer tramo de

El peronismo armado, de Alejandro Guerrero, y que su autor no retoma: "En todo caso, el delito montonero, el único imperdonable, sería introducir en el cuerpo social argentino un debate que ni Perón ni los peronistas llamados 'ortodoxos' podían permitir: qué era el peronismo. Y si el debate no podía permitirse ni resolverse en términos ideológicos se resolvería inevitablemente a balazo limpio, masacre mediante. En ese sentido, se hace notable la negativa –sostenida hasta hoy– de los viejos montoneros, de los sobrevivientes, a retomar el debate." Un análisis detenido de esta afirmación y de los presupuestos que la sostienen requeriría un espacio importante, que el autor retacea, pese a las más de 600 páginas de su libro. Lo que puede dejarse apuntado es que se entiende a la guerrilla en su relación interna con el peronismo y que el enfrentamiento dentro del movimiento implicó la apertura de heridas que nadie quiere cerrar porque no hay disposición a convertir los hechos en historia. Como si este fuera el paso previo al olvido.

Un aspecto a considerar en estos libros, que aparece problematizado en la escritura de

Sobre la violencia revolucionaria, es la cuestión de los destinatarios buscados de cada uno de los trabajos. Pareciera claro en Calveiro y Bárbaro que los interlocutores privilegiados son los integrantes de su misma generación, los coetáneos de los jefes guerrilleros. En Vezetti, los lectores interpelados no terminan de definirse: por momentos pareciera que polemiza con quienes ven en el combatiente un modelo perimido, pero condenado a un heroísmo para toda la eternidad, por otros parece querer compartir sus ideas con quienes hacen la crítica, desde la izquierda, del accionar guerrillero –uno de los muy citados es Oscar del Barco, quien hace cinco años, en una carta abierta, hizo una autocrítica del apoyo de muchos intelectuales a la violencia guerrillera–. Por otra parte, se extraña una mayor cantidad de información contextual que acerque sus provocadoras reflexiones a lectores que no formaron parte de la época y que desconocen a protagonistas y circunstancias.

En tiempo presente

La cuestión de los destinatarios queda más claro en el libro de Reato, dado que su texto sobre el asesinato de José Ignacio Rucci se plantea como una reformulación de la lectura del pasado que estaría dominada en la Argentina por lo que bautiza como el "paradigma Verbitsky", que ha dominado las lecturas e interpretaciones de los 70 y a partir del cual se define que el mal y el bien estarían en zonas repartidas. La muerte de Rucci es postulada como la piedra de toque que desarmaría este andamiaje. Pero su prólogo va un poco más lejos y brinda hasta cierto punto una explicación del éxito de muchos de los textos que revisan la guerrilla de los 70 y que las editoriales están promoviendo, si se considera la reedición de

Monte Chingolo, seis años después de su primera publicación.

Dice, hablando de los 70: "Una época que el gobierno del presidente Kirchner elevó a una suerte de manantial de los sueños (...) para moldear la realidad del presente". Jorge Lanata, en un reportaje concedido en ocasión de la publicación de su novela, apuntaba en el mismo sentido: "Kirchner hubiera querido ser parte de aquello, pero no estuvo, como tampoco estuvieron muchos de sus funcionarios. Había más ex montoneros reciclados con Menem que hoy con Kirchner, aunque su impronta sea medio montonera por lo soberbia." Y en el prólogo a la reedición de su trabajo, Reato sube la apuesta: "pasada la época de gloria del kirchnerismo, ese asesinato ocurrido hace 36 años, que continúa impune, puede convertirse ahora en un asunto político urticante, que podría poner en jaque la política de derechos humanos de los Kirchner y de algunos de sus principales aliados."

Es decir, que son libros que buscan ponerse en sintonía con los tiempos actuales: lo mismo sucede con los trabajos de Juan Bautista Yofre. En otra dirección trabajan Esquivada, Plis-Sterenberg y Hugo Vezzetti, quienes desde diferentes perspectivas (una fuerte apuesta al relato periodístico en los dos primeros casos, una marcada impronta analítica en el último), aceptan ese pasado cuya presencia en el presente tiene que ver con conflictos no resueltos y no con su reformulación en términos actuales como postulan Reato y Lanata.

Necesaria coda personal. No uso jamás la primera persona en mis artículos y voy a pedir que aquí se me permita una excepción porque, de un modo u otro me corresponden las generales de la ley y no me parecería honesto hablar de estos textos y de la época que los nutre como si me fueran ajenos. Fueron tiempos marcados por la muerte, aunque muchos de los pesares hoy hayan quedado amortiguados por el paso del tiempo. Por otra parte, esa sensación de cambio inminente, de poderío abrumador de la voluntad –incluso contra todo lo que mostraba la razón– hoy es un cuestionamiento que me hago y que no puedo resolver. ¿Los de entonces somos tan distintos a los de hoy? Por eso hubo que elegir cada palabra, para tratar de evitar rechazos o aprobaciones automáticos y tratar de aportar a un debate necesario, pero que todavía no encuentra los términos para formularse. Gabriela Esquivada abre su libro con un epígrafe luminoso de Leonard Cohen: I can't forget but I don't remember what (No puedo olvidar, pero no recuerdo qué)". Tal vez ese sea el estado de ánimo con que debiéramos empezar a discutir sin chicanas y sin segundas intenciones. Para que el debate valga la pena.

Por Horacio Bernades

Por Horacio Bernades

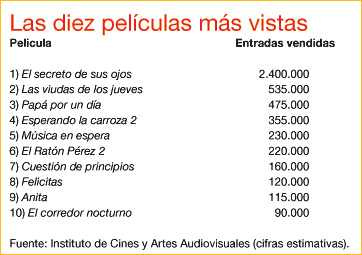

Cuestión de principios logró superar sus pronósticos.

Cuestión de principios logró superar sus pronósticos. Una semana solos, otra visión sobre la vida en el country.

Una semana solos, otra visión sobre la vida en el country. El último verano de la Boyita, otro buen título de la temporada.

El último verano de la Boyita, otro buen título de la temporada. Regreso a Fortín Olmos: excelente documental, casi sin público.

Regreso a Fortín Olmos: excelente documental, casi sin público. Las viudas de los jueves, de Marcelo Piñeyro, segunda en el top ten.

Las viudas de los jueves, de Marcelo Piñeyro, segunda en el top ten. La sangre brota, representante de un cine de calidad.

La sangre brota, representante de un cine de calidad. León Gieco debutó como director con la notable Mundo Alas.

León Gieco debutó como director con la notable Mundo Alas.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)